本帖最后由 西环路 于 2025-8-28 17:26 编辑

丰县记:在时光褶皱里捡拾人间暖意

晨雾还未散尽时,我总爱沿着丰县老城区的水泥路慢慢走。路面被岁月磨得发亮,缝隙里嵌着经年累月落下的梧桐籽,一脚踩上去,能听见细微的“咯吱”声,像老时光在轻声应答。路两旁的砖墙爬满凌霄花,砖缝里偶尔探出几株狗尾草,与斑驳墙面上“修鞋配钥匙”的红漆招牌相映,倒有了几分不刻意的生动。

街角的张记早点铺是这片老城区的“生物钟”。凌晨四点,蒸笼里的水汽就顺着木窗缝往外冒,混着葱花油饼的香气,在巷子里绕了三圈才肯散去。店主张叔的手总沾着面粉,掀开蒸笼时,白胖胖的包子呼啦啦冒出热气,他会笑着往我手里塞一个:“刚出锅的荠菜包,咱丰县的春味都在里头了。”我咬下一口,荠菜的鲜、猪肉的香裹着面香在舌尖散开,忽然明白为什么老丰县人总说“烟火气里藏着过日子的底气”——这一口热乎,是清晨最妥帖的慰藉。

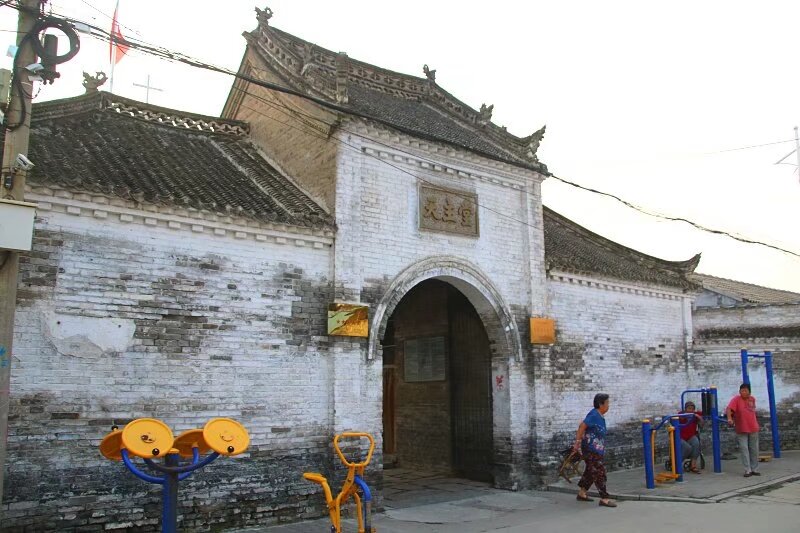

往北走便是永宁寺,红墙黛瓦在晨光里泛着温润的光。寺门前的老树不知立了多少年,枝桠遒劲,像一双双托举时光的手。常有老人坐在树下的石凳上,手里转着核桃,慢悠悠地讲过去的事:“听老辈人讲,早年间寺里的钟声能传三里地,谁家孩子丢了,听着钟声就能找回家。”我曾在雨后去过寺内,檐角的水珠顺着飞翘的斗拱滴落,砸在青石板上溅起细小的水花,伴着殿内隐约的诵经声,连时光都慢了下来。大雄宝殿前的香炉里,香灰积了厚厚一层,插着几支未燃尽的香,青烟袅袅上升,像是在替人们把心事说给岁月听。

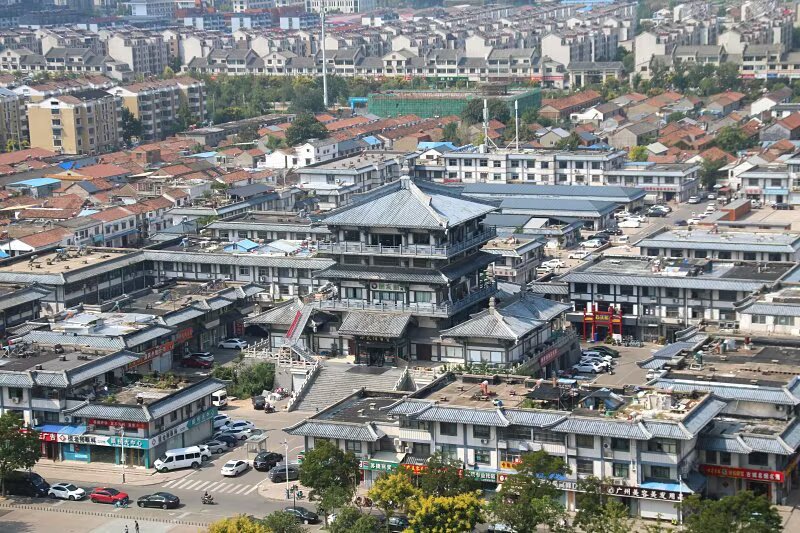

若说永宁寺藏着丰县的“静”,那凤鸣公园便装着丰县的“活”。公园的名字取自“凤鸣于丰”的典故,进门便能看见一座展翅的凤凰雕塑,阳光洒在青铜色的羽翼上,亮得晃眼。春日里,湖边的垂柳抽出新芽,嫩黄的枝条垂到水面,风一吹便轻轻摇摆,搅得湖面的波光碎成一片。孩子们拿着风筝在草坪上跑,线轴转得“嗡嗡”响,风筝越飞越高,最后变成天边一个小小的黑点。老人们则聚在凉亭里,有的拉二胡,有的唱柳琴戏,“苏三离了洪洞县”的调子一出来,立刻有人跟着哼唱,声音里满是地道的丰县味儿。我曾坐在湖边的长椅上看夕阳,橘红色的余晖把湖面染成一片金箔,远处传来孩子们的笑声,忽然觉得,所谓“岁月静好”,大抵就是这般模样——有风景可赏,有热闹可听,有烟火可寻。

近年新建的二坝湿地,是丰县的另一番模样。沿着木栈道往里走,芦苇荡在风里沙沙作响,偶尔有白鹭从水面掠过,翅膀划过的痕迹很快被水波抚平。初夏时,湿地里的荷花开得正好,粉的、白的花瓣衬着碧绿的荷叶,像一幅泼墨的中国画。我曾在周末遇见一对拍婚纱照的新人,新娘穿着白色的婚纱,裙摆扫过草丛时带起几片落叶,新郎举着相机,眼里满是笑意。摄影师说:“现在年轻人都爱来这儿拍照,说咱丰县的湿地比城里的公园还美。”确实,站在湿地的观景台上远眺,蓝天白云下,芦苇、湖水、飞鸟构成一幅灵动的画,让人忘了这是北方的小城,倒有了几分江南的温婉。

而丰县的“动”,藏在城东的电车城里。走进产业园,机器的轰鸣声此起彼伏,流水线旁的工人穿着蓝色工装,手指灵活地组装着电车零件。我曾跟着讲解员参观车间,看见一块块电池经过精密的加工,最终变成驱动电车的“心脏”。“咱丰县的电车现在卖到全国各地了,还有不少出口到国外呢!”讲解员说这话时,眼里满是骄傲。车间外的展示区里,停着各式各样的电车,有小巧的电动自行车,也有宽敞的电动公交车,车身上印着“丰县制造”的字样,格外醒目。傍晚时分,产业园外的路上满是下班的工人,他们说说笑笑地走着,脸上带着忙碌后的踏实——这是丰县的“现代气”,是这座城市向前奔跑的底气。

暮色渐浓时,我又走回老城区的水泥路。早点铺的灯已经灭了,取而代之的是巷口杂货店的暖黄灯光,老板娘正隔着柜台和顾客聊天,声音温柔。远处传来电车驶过的“叮叮”声,与巷子里的狗吠、楼上的电视声交织在一起,成了丰县夜晚最寻常的旋律。我忽然想起白天在二坝湿地看见的晚霞,想起永宁寺的钟声,想起张叔手里的热包子——这些细碎的片段,像一颗颗珍珠,串起了丰县的过去与现在。

这座城,没有大城市的繁华喧嚣,却有自己的节奏:老城区的街巷记得岁月的故事,新城区的厂房藏着未来的希望;永宁寺的钟声里有宁静,凤鸣公园的笑声里有热闹;湿地的荷花开得从容,电车的轮子转得铿锵。它像一位历经沧桑却依旧温和的老者,一边守着旧时光里的烟火气,一边迎着新时代的朝阳,把日子过成了一首不疾不徐的诗。

而我们这些生活在这里的人,都是诗里的字——在晨光里写温暖,在暮色里写安稳,在岁月里写热爱。

|