本帖最后由 西环路 于 2025-8-14 19:03 编辑

夏夜里的知了声 夏夜里的知了声一响起,童年就活了。

七月的农村,日头刚落,村道上便热闹起来。手电筒的光柱在树林里晃来晃去,像无数只萤火虫在黑夜里舞蹈。老人拄着拐杖慢慢走,孩子蹦蹦跳跳跑在前头,妇女们提着小水桶有说有笑。谁也说不清这习俗是从哪年开始的,只知道知了猴爬出泥土的时节,村里人就该出门了。

树干上的知了猴是藏不住的。有的刚从土里探出头,嫩白的身子还沾着泥;有的已经爬到半腰,正使劲挣开硬壳;还有的蜕了一半皮,翅膀软软地贴在背上,像被晨露打湿的纱。孩子们眼尖,瞅见树干上的小土洞就蹲下来挖,手指抠得满是泥也不觉得脏。大人则有耐心,围着老树转圈圈,光柱扫过每一寸树皮,生怕漏过一个。

那时的油比金子还金贵。逮到的知了猴很少带回家,就地找堆柴火就能解馋。铁丝串起一串,架在火上烤得滋滋响,外皮焦脆时撒把盐,香得能让人把舌头吞下去。有回我和伙伴烤了大半串,吃得满嘴黑灰,回家被娘用笤帚追着打,笑声却比哭声还响。 姥姥家的梨园是块宝地。老梨树粗得要两人合抱,枝叶遮天蔽日,树底下永远凉飕飕的。小枣树杂在里头,枝丫缠缠绕绕,成了知了猴的乐园。平时爹娘忙着下地,一个月也难去姥姥家一趟。可一到暑假,小姨就开始在园子里转悠,把逮到的知了猴泡在盐水里。玻璃瓶塞得满满当当,盐水里浮着泡沫,那是给我们留的念想。

接到小姨捎来的话,我和哥就像脱缰的野马。家里那辆二八大杠除了铃铛不响哪儿都响,我们俩轮流蹬,坑坑洼洼的土路把屁股颠得生疼也顾不上。一进姥姥家院门,小姨准在灶台前忙活,见了我们就往手里塞刚炸好的知了猴。金黄的外壳咬起来咔嚓响,咸香的滋味从舌尖窜到心里,比过年吃的肉还美。

日头最毒的时候,知了在树上唱得最欢。枣树枝头、榆树梢上、柳树荫里,黑黢黢的身影藏在叶缝间,声嘶力竭地喊着,像是在比谁的嗓门大。它们的眼睛像黑米粒,看着不动弹,却精得很——人还没走到树下,扑棱棱就飞了。

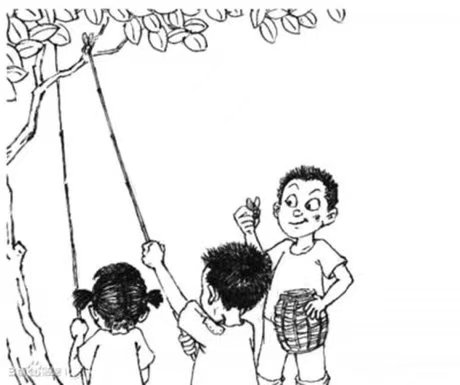

午饭刚过,村东头的大槐树下准能聚起一群半大孩子。竹竿扛在肩上,面团攥在手里,个个像要上战场的小兵。面团得是新和的,揣在怀里焐得软软的,缠在竹竿顶上,黏得能粘住苍蝇。悄悄绕到树后,把竹竿慢慢往上举,眼睛瞪得溜圆,大气都不敢喘。面筋刚碰到知了的翅膀,那小东西扑腾起来,结果越挣扎粘得越牢。

逮来的知了要剪掉半只翅膀,放进铁皮盒里。它们在里面爬来爬去,发出滋滋的叫声,像是在抗议。树林里闷热得像蒸笼,汗顺着脊梁骨往下淌,湿透的褂子贴在身上,痒得难受。可谁也不肯先回家,直到竹竿举不动了,才一窝蜂似的冲向村东头的河塘。

塘水清亮亮的,能看见水底的水草在摇晃。把铁皮盒里的知了倒进去,那些缺了翅膀的小家伙在水里扑腾,溅起的水花打在脸上,凉丝丝的。我们脱光衣服跳进去,打水仗、摸鱼虾,把逮知了的事忘得一干二净。直到夕阳把水面染成金红色,才恋恋不舍地爬上岸,拎着空盒子回家。

乐极生悲是常有的事。有回二柱子非要逞能,举着竹竿去粘大槐树上的马蜂窝。那蜂窝像个大灯笼挂在树杈上,嗡嗡的声音老远就能听见。他刚把竹竿凑过去,黑压压的马蜂就炸了窝,追得我们屁滚尿流。二柱子跑得慢,被蛰得满脸大包,肿得像个馒头。他娘拿着鞋底在村里追了我们三条街,从那以后,谁也不敢再提粘知了的事。

如今的夏天,院子里的知了还在叫,声调和几十年前一模一样。它们从土里钻出来,爬上树干,褪去硬壳,展开翅膀,唱上一个夏天,然后悄悄死去。这短暂的一生,倒活得轰轰烈烈。 听见知了叫,就想起那些夏夜的光柱,想起姥姥家梨园的清香,想起槐树下的欢闹,想起河塘里的清凉。时光跑得真快啊,快得像知了的翅膀,扇几下就过了几十年。可那些藏在蝉鸣里的日子,却像腌在盐水里的知了猴,越存越有滋味。 这大概就是日子吧。有些东西会老,会走,会消失,可留在心里的那些声响、那些味道、那些笑声,却能像知了的歌唱一样,在每个夏天里醒过来。

|