|

酒里的丰县滋味

丰县与沛县,这两座位于苏北平原上的县城,素来以酒风盛行而闻名。当地有一句俗语:丰县喝倒,沛县喝跑。丰县的酒风,是当地人性格的外在体现。在徐州地区,人们普遍认为丰县人喝酒有一股子拼命的劲头。有趣的是,当我在外地工作时,同事们一听说我是丰县人,总会开玩笑说:你们丰县人喝酒都是用碗端的!这种说法并非空穴来风,它反映了丰县人饮酒的独特方式和态度。在丰县,有一种传统的饮酒方式称为端酒,即用两个杯子同时倒满酒,然后请长辈或客人一起喝下去。这种饮酒方式强调的是豪爽和热情,但也暗含着一种较量和挑战。

记得小时候,父亲常常在家中设酒局。那时,我的家虽然不算富裕,但父亲作为家中的顶梁柱,朋友较多,常常会请朋友们来家中喝酒。母亲会准备一些简单的菜肴,然后到村口的小商店买些花生米和牛肉罐头或者鱼罐头,这样的酒局就算是完备了。那时我虽然年幼,看不懂酒桌上的门道,但总盼望着大人们快点喝完,好让我能尝尝剩下的菜。那时的酒局,对我来说,更多的是对食物的期待,而非对酒文化的理解。 随着年龄的增长,我逐渐明白了酒桌上的种种规矩和门道。酒桌上的敬酒、劝酒、回敬等环节,都有着严格的顺序和讲究。有人在酒桌上巧舌如簧,能找出百种理由劝别人多喝;有人实在,三两句就被灌得脸红脖子粗;有人酒量不济,没几杯就趴在桌上;也有人深藏不露,既能让别人醉倒,自己还保持清醒。上世纪八九十年代的丰县的夜晚,这样的酒局场景比比皆是,它不仅是社交的场所,也是人情世故的学堂。

九十年代,随着经济的发展,村里的人们逐渐富裕起来,酒局也变得更加频繁和隆重。在我的记忆中,父亲一生中主持过无数次酒局,也参加过无数次酒局。在这些酒局中,人们欢聚一堂,把酒言欢,似乎没有什么比这更能让人心情舒畅的了。然而,酒局散场后,有些人之间的关系却随之疏远,所谓的酒肉朋友,往往在酒醒之后就各奔东西。也有一些人在酒局中使出各种心计,让别人多喝,自己少喝,最好能把别人灌醉,而自己保持清醒。这种酒局上的较量,不仅考验着人们的酒量,也考验着人们的心力和智慧。

酒似乎有一种神奇的力量,它能够软化人与人之间的隔阂和陌生感。在酒桌上,人们总是面带微笑,一团和气,表现出一种团结友爱的姿态。酒还能让人变得更加健谈,更加会说话,能够把许多看似无关的事物联系起来,构成一个完整的故事或情境。在这种酒辞中,人们重新认识自己,也重新认识他人。在微醺的状态下,人们似乎能够暂时超越现实的困境,进入一种虚无缥缈的境界,忘却生活的烦恼和痛苦。 然而,酒醒之后,现实依然存在。酒并不能解决所有问题,酒桌上的情义,散场之后可能就不再算数。可人们依然愿意坐上酒桌,说些客套话、恭维话,让气氛热乎起来。如果酒局上动了手,那可真是失了体面。这种复杂的酒文化,反映了人们在现实生活中的一种无奈和妥协,也反映了人们对美好人际关系的向往和追求。

丰县的酒风之所以如此炽烈,或许与当地的民风有关。丰县自古以来就是一个人杰地灵的地方,刘邦的故乡就在这里。虽然史书上没有记载刘邦的酒量如何,但丰县人自古以来就以豪爽、热情、重情义著称。如今,丰县人标榜情义丰县,这种情义在酒桌上表现得尤为明显。然而,这种情义背后,有时也隐藏着宗族血缘的狭隘观念。在市场经济的今天,丰县一些人的法治意识和公平意识还有待加强,酒便成了社交场合中的一种润滑剂。在酒杯的碰撞声中,陌生人化敌为友;在酒桌上,各种关系被重新定义和巩固。微醺之际,人与人之间的界限变得模糊;大醉之后,生活的艰辛和苦难暂时被忘却。酒,成了苏北人逃离现实压力的一种方式。

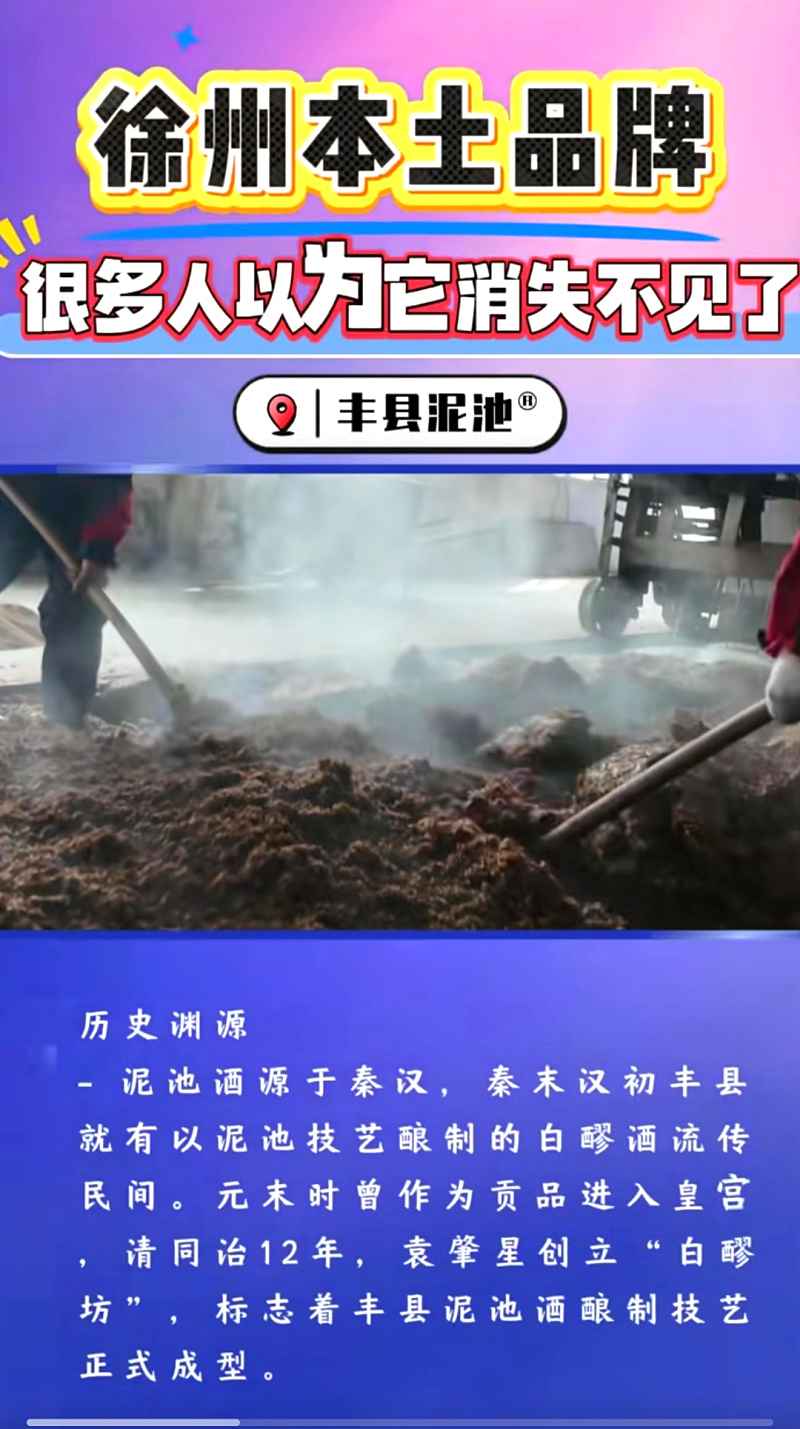

酒文化在中国有着悠久的历史,它不仅仅是饮食文化的一部分,更是社会文化、民俗文化的重要组成部分。在丰县,酒文化更是融入了当地人的日常生活和社交活动中。丰县本地也有酒厂,如泥池、凤鸣塔等,但当地人似乎更偏爱安徽的酒和宿迁的洋河、双沟酒。这种饮酒偏好,反映了丰县人开放包容的胸怀,也反映了他们对美好生活的追求。

酒,作为一种特殊的饮品,它既能提神醒脑,又能麻痹神经;它能让人快乐,也能让人伤感;它能促进交流,也能引发冲突。在丰县的酒文化中,酒扮演着多重角色,它既是社交的媒介,也是情感的寄托,更是人们在现实生活中的一种逃避。丰县的酒风,是当地人性格和生活方式的外在表现,它既反映了丰县人的豪爽和热情,也反映了他们对美好生活的向往和追求。 在现代社会中,随着人们生活方式的改变和健康意识的提高,酒文化也在发生着变化。然而,丰县的酒风依然盛行,它已经成为当地文化的一部分,融入了当地人的血脉中。丰县的酒,喝的不仅是酒本身,更是情感、情义和情怀。在这个意义上,丰县的酒文化,与中国的传统文化一脉相承,它既承载着历史的厚重,也体现着当下的生活,更是对未来的一种期许和向往。

总的来说,丰县的酒风和酒文化,是当地社会、历史、民俗的综合体现。它既反映了丰县人的性格和生活方式,也反映了当地的社会结构和人际关系。通过研究丰县的酒风和酒文化,我们不仅能够了解当地人的日常生活,也能够深入理解中国传统文化的精髓和现代中国社会的变迁。

|