本帖最后由 西环路 于 2025-5-22 15:54 编辑

该收麦子了,还记得小时候放的麦假吗?

又到了麦子成熟的季节,窗外的风掠过城市的高楼,却再也吹不起记忆中那翻滚的金色麦浪。机械收割的轰鸣声透过网络视频传来,与记忆里镰刀与麦秆摩擦的沙沙声交织,让我不由自主地想起了三十多年前,那个属于农村孩子独有的麦假时光。

上世纪八十年代之前,学校除了寒暑假,还有麦假和秋假,每次半个月左右。对于在村里学校读书的我们来说,麦假不是悠闲度假的代名词,而是一场与时间赛跑的“农忙战役”。那时,家家户户都是农民,春种秋收是生活的主旋律。从小学到初二,我一直在村小读书,无论是老师还是学生,家里都有几亩地,等待着大家齐心协力完成一年一度的收麦大活。麦子能否按时收割、收成如何,直接关系到一家人一年的口粮,毕竟在苏北地区,小麦磨成的面粉是我们平日里主要的吃食。

“风吹麦浪”如今听起来是多么浪漫的一个词,仿佛一幅田园诗意的画卷。但对于在庄稼地里收割麦子的农人来说,那是无尽的劳累、酷热、刺痒、干渴。记忆中的麦假,总是伴随着毒辣的太阳。五六月份,天气刚开始炎热,每天天还没亮,大人们就已经扛着镰刀出门了,我们这些孩子也会被早早叫醒,睡眼惺忪地跟着前往麦田。

那时,没有收割机,三轮车和拖拉机也是后来经济发展起来才有的工具。祖祖辈辈多少年,都是纯靠人工操持所有的收割工作。家里若能有一头驴或牛帮忙拉车,那便是富裕人家,足以让邻里艳羡不已。成熟的麦子,得先用镰刀一株一株割下来,然后平铺在地里,一小垛一小垛地码好。弯腰割麦的姿势持续不了多久,腰就像断了一般酸痛,汗水不停地从额头滑落,掉进眼睛里,蛰得生疼。而麦芒更是无处不在,轻轻划过裸露的皮肤,便留下一道道红痕,又痒又疼。但在那个争分夺秒抢收麦子的时刻,这些疼痛都被抛在了脑后。

等一块地的麦子都割完了,还得一捆一捆地捆起来。捆麦子也是个技术活,要用麦秆拧成绳,将割下的麦子扎紧。捆好后,才开始装车。装车时,一个人负责架着平车,其他人则用叉子一叉一叉地往车里装。这时候,考验的不仅是装车的速度,还有地排车前后安装的护具,能否保证尽可能多地装载。等装到一定高度,就会派一个人爬到车上“压车”,用人体自身的重量把麦秆压得更紧实,只为了能多装一些。我也曾多次被派去“压车”,坐在高高的麦堆上,随着车子在乡间土坷垃路上颠簸,感觉自己仿佛要被颠到天上去。

装满麦子的车,沿着坑洼不平的土路,从田里拉到“场里”。“场”是一大片平整光滑的泥土地,平时不种庄稼,专门为麦收秋收时装垛、脱粒、晾晒而准备。麦子拉到“场里”时,一般还没熟透,得撺着放好,麦穗朝上,麦秆底部朝下,晾晒两三天后再码成垛。遇到阴雨天气,来不及晾晒就只能直接上垛。记得上垛时,父亲总是在上面负责打垛,我则在下面负责往上一捆一捆地扔。一个垛码好,我的双臂早已累得酸疼,连抬起来都困难。

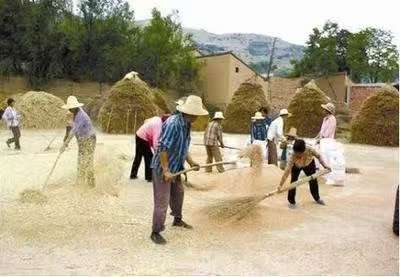

等到全部的麦子都收割完,就该打场了。打场必须选晴好的天气,那天我们总是起得特别早,早饭都来不及吃,就得先去场里晾晒麦秆。一捆一捆的麦子从垛上扔下来,我用镰刀砍断栓捆的麦秆,父亲和哥哥则负责抱着麦秆铺开晾晒。因为场小,麦秆铺得很厚,取捆的时候还得把捆弄散才能撒出去,否则打场的时候压不透。晒好场后,我们才回家吃早饭。等到中午太阳最毒的时候,再去翻晒一遍,大概到十一点左右就开始压场了。

压场时,用手扶拖拉机后面拖着大石磙,大石磙后面再带一个“老石”。通过手扶拖拉机和石磙自身的重量将麦子进行脱粒。压场的时候,农人们得趁着拖拉机转弯的空隙,赶紧给麦秆再次翻一次身,尽可能地在机器的帮助下将麦粒从麦秆上脱干净。那时候,手扶拖拉机突突突地冒着浓烟,石磙碾过麦秆的声音,和着人们的吆喝声,构成了麦收时节独特的交响乐。这道程序结束后,手扶拖拉机继续冒着浓烟赶去下一户农家“压场”,这时,我们就用叉子将麦秆挑起来,聚成一个麦秸垛,这可是一年烧锅引火的最佳材料。

脱粒后的麦子,夹杂着麦糠,还不能直接入库,得先堆成一个或圆或长的柱形,等风来,进行“扬场”。如果一时半会没有风,就只能一直在那堆着,要是半夜起风了,农人们哪怕正睡得香甜,也会立刻披个外套爬起来继续完成这项工作。我的父亲是扬场的老把式,即使风很小,他也能把小麦和麦糠分离开来。周围几个场的人经常喊父亲去帮忙扬场,看着他手持木锨,潇洒地将麦子抛向空中,麦糠随风飘走,金黄的麦粒簌簌落下,那场景至今仍历历在目。

经过“扬场”这道工序后,留下干净的麦粒,仍然要摊开继续晒几天大太阳。等用牙咬咬麦粒,发出嘎嘣脆的声音时,说明麦子才干透了,可以装到尼龙袋里,每袋大约 100 斤,拉回家里,叠得高高。一部分麦子是一家人的口粮,一部分等麦收结束后要送到镇上的公社里交公粮。后来国家取消了农业税,这一部分就能进到农人自己的腰包里了。如果还有剩余,就可以出售给经销商,算是一家人一年的花销来源。

麦子从地里收割结束,但农活才进行了一半。有的人会起早贪黑地抽空去别人家的地里“捡麦子”,就是捡拾装车时落下的麦穗头。虽然辛苦,但非常努力的话,一季可以捡上几十斤麦子,到了夏天就能换几麻袋西瓜,足够五口之家过个愉快的夏天了。 麦收后,紧接着要播种,主要是种玉米。间或在小块边边角角的土地里,种点花生、地瓜之类,也是为了自家食用。种玉米非常辛苦,早期没有专门的播种机,需要两人配合,一个人在前面挖个坑,后面的人先用手往坑里放两个玉米粒,再用脚把坑旁的泥土踢进坑里盖好。就这样一行一行、一个坑一个坑地种下秋天的希望。在烈日下,弯腰挖坑、播种、盖土,重复着单调而又繁重的动作,不一会儿就汗流浃背,衣服湿了又干,干了又湿,上面结满了白色的盐渍。

印象中麦假的时候,老师是不布置作业的。因为老师和学生都得回去抢收,一头扎进麦田里,根本没有时间学习。那半个月的麦假,对于我们来说,是劳动的时光,也是成长的课堂。在麦假里,我们学会了吃苦耐劳,懂得了粮食的来之不易,也体会到了一家人齐心协力干活的温暖。 如今,已经三十多年没有专门的麦假了。各种轰隆隆的机器早早在田间地头排好队,等着下田收割、播种。农民再也不用弓着身子自己割麦子,大部分人把田租出去,进城务工去了。农村人越来越少,参与收麦子的人也寥寥无几。曾经热闹非凡的麦收场景,如今只能在记忆中追寻。 站在城市的高楼里,看着远方,我仿佛又看到了那个小小的身影,在麦浪里奔跑;听到了父亲吆喝牲口的声音,在田野间回荡;闻到了新麦的清香,萦绕在鼻尖。麦假,不仅仅是一段假期,更是一代人难以磨灭的记忆,是刻在骨子里的乡愁。它承载着我们的童年,记录着农村生活的艰辛与美好,也见证了时代的变迁。 该收麦子了,你是否也和我一样,常常想起小时候放的麦假呢?那一段与麦子有关的岁月,永远是生命中最珍贵的宝藏,无论时光如何流转,都将在心底熠熠生辉。 (部分照片来自网络) |